居宅介護サービス

居宅介護とは?

住み慣れたお家で、いつまでも「自分らしく」

居宅介護は、 介護が必要な方がご自宅で安心して暮らせるように サポートするサービスです。

経験豊富なヘルパーが訪問し、 食事・入浴・排せつ・掃除・洗濯・買い物など、日常生活を支えるお手伝い をいたします。

また、 「できることを増やす」 ことも大切にしながら、

ご本人のペースに寄り添い 無理なく、快適に、毎日を過ごせるようサポート します。

1.サービスの主な内容

「少しのサポートがあれば、もっとできることが増えそう」

そんな想いに寄り添いながら、 「自分らしい生活」を続けるためのお手伝い をいたします。

身体介護:心地よく、安心できる暮らしを

身体機能の維持・向上を目指しながら、以下の介助を行います。

- ○身体介護身体介護 心地よく、安心できる暮らしを

- 身体機能の維持・向上を目指しながら、以下の介助を行います。

食事の介助(配膳・食事補助など)、入浴や清拭(部分浴・全身浴など)、排せつのサポート(トイレ・おむつ交換など)、衣類の着脱補助、床ずれ予防、体位変換 など

- ○家事援助:快適な暮らしをサポート

- 自立支援や、ご家族の負担軽減を目的としたサービスです。

買い物代行・調理・食事の準備、掃除・洗濯・整理整頓、日常生活のちょっとしたお手伝い

- ○通院等介助:外出のサポートもおまかせ

- 通院時の付き添い、役所や福祉施設への手続きのサポート

「介護が必要になっても、笑顔で暮らせる毎日を」

私たち亀右衛門は、 「住み慣れたお家で、安心して暮らしたい」 という想いに寄り添い、

一人ひとりに合ったサービスを提供します。

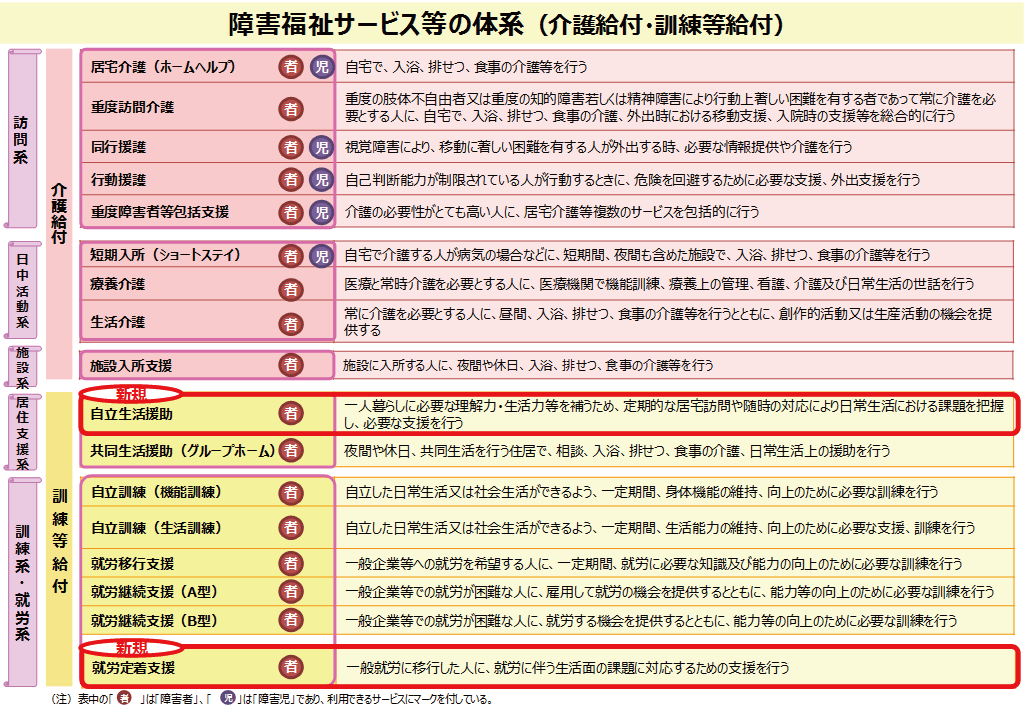

居宅介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

2.誰が利用できるの?

居宅介護を利用できるのは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい)、難病などがあり、障がい支援区分「1~6」に該当する人です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用するには条件があります。

※障がい支援区分とは?

障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

※対象者となる人は?

障がい支援区分が区分「1」以上である人です。(障がい児の場合にもこれに相当する支援の度合)

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児にあっては、これに相当する支援の度合)である必要があります。

●障がい支援区分が区分 2 以上に該当していること

●障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

歩行:「全面的な支援が必要」

移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

3.利用できる期間・年齢は?

居宅介護のサービスは 1 年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。 65 歳以降は、障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。介護保険には居宅介護に相応する「訪問介護」というサービスがあるので、介護保険に移行したら原則として「訪問介護」を利用することになります。

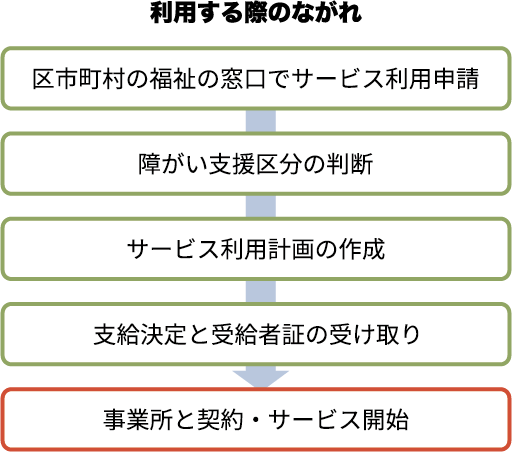

4.どうすれば利用できるの?

居宅介護のサービスを利用するためには、お客様が 18 歳以上の場合には区市町村の障 がい福祉の窓口に相談しましょう。18 歳未満の場合には、子育て支援の窓口になることもあります。

障がい福祉サービスには、大きく「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の 3 種類があり、居宅介護は「介護給付」になります。

☆介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サー ビス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という 4 つの手続 きをすすめる必要があります。この手続きには最大で 2 ヶ月ほどかかります。

受給者証(決定通知)を受け取ったら受給者証を持って、居宅介護サービスを提供している事業所と利用の契約を交わし、サービススタートになります。

ページ一番下の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせ下さい!

Q&A